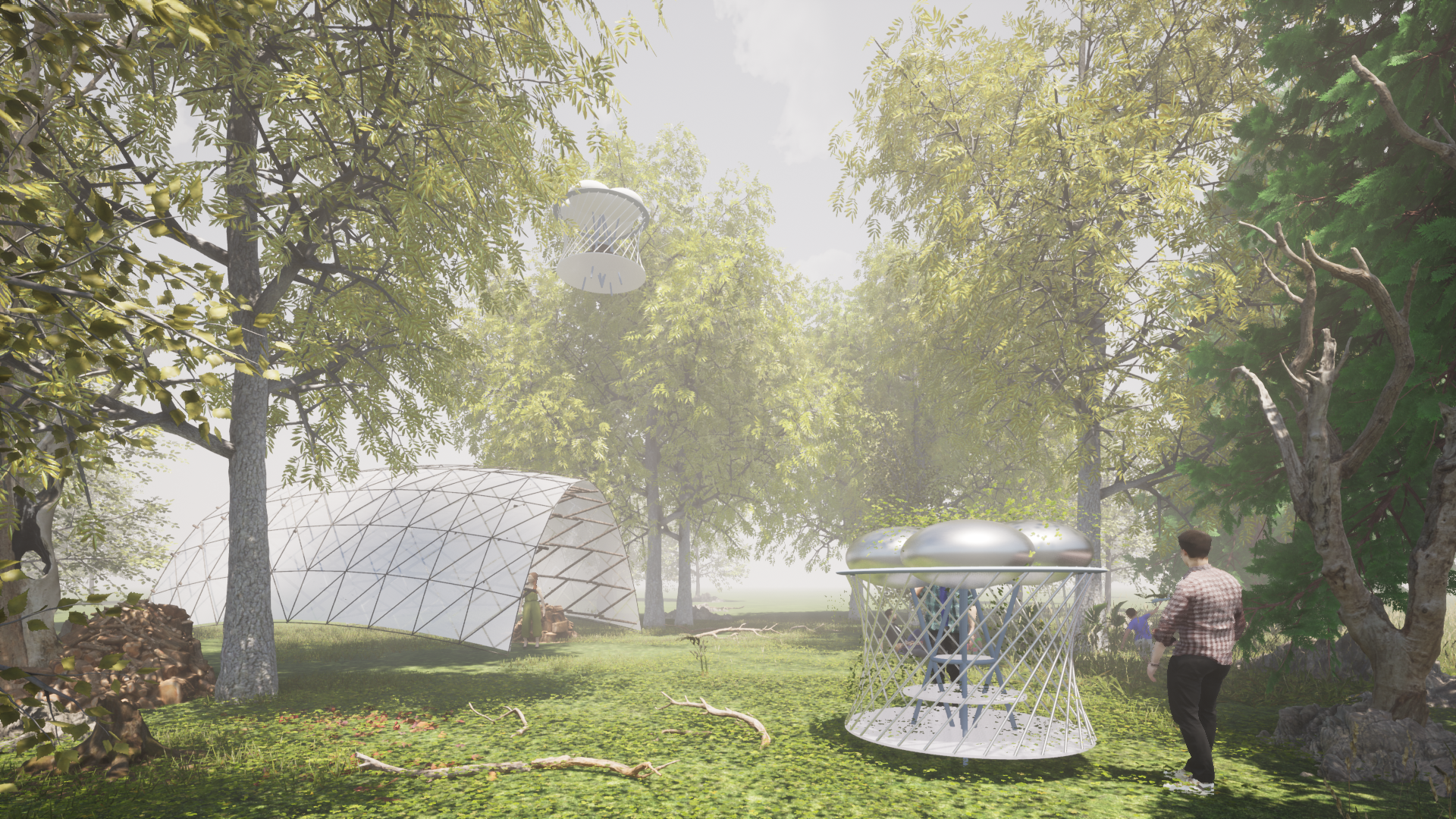

Wood Green House

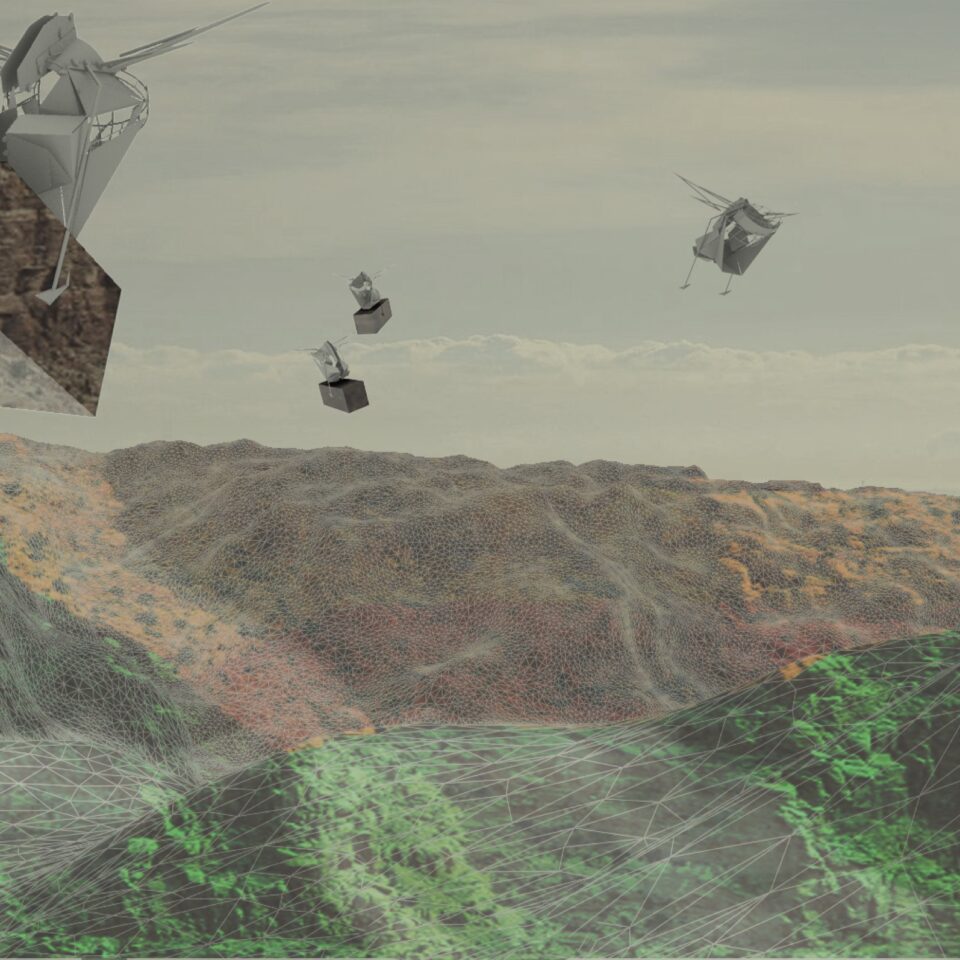

XENCEでは、農業スタートアップとして気候変動に対応した農業に取り組むcultivera株式会社、三重県熊野にて先進的な中小製材事業に取り組む株式会社nojimokuとともに、木造温室の開発を行っています。 XENCEではこれまで、様々な中山間地域での未利用木材資源の活用に取り組んできました。 本プロジェクトは、三重県にて製材所を営む株式会社nojimokuと協働した未利用資源の活用です。これまで取り組んできた多くの地域では、未利用木材は樹木の辺材であることが多かったのに対して、株式会社nojimokuでは、対照的に樹木の芯材が未利用資源として排出されることにヒアリングから気づきました。 中小規模の木材製材所だから生まれる、中央部の台形心材を活用し、地産地消&地域の大工で作ることのできる現代の温室をデザインし、モデル化・施工に取り組んでいます。